現代の人間の身体づくりは、スポーツの試合で「勝つため」の身体づくりになってきているのだと言います。

これに対して、日本古来から伝わる武道は、生き方の美しさや微妙な心の変化に気を配りながら、一歩間違えば、死ぬこともある中で、「生き残るため」の身体づくりを意識して考えられたものでした。(1)

筋トレで確かに筋肉はつくのかもしれませんが、安全な場所で、ただマニュアルに沿って、身体を動かしているだけでは、身体というフィルターを通じて、自分に迫りつつある危機のようなものを、自然に察知する能力は身についていきません。

↑筋トレは、安全な場所で身体を動かしているだけ。(Pic by LC)

例えば、東洋には、24時間以内の直近的な未来に、自分に降りかかるであろう身の危険を、身体を使って、事前に察知する「三脈の法」というものがある。

この方法は、首の頸動脈(左右2箇所)と右手首の動脈の3箇所で脈拍を測ります。通常はこの3ヶ所の脈は一致していますが、まれに脈がズレていることがあり、これは24時間以内に命の危機に関わる事が起きるという「死脈」を意味する。

武道などを通じて、身体や心に対しての意識が強かった人たちは、何か嫌な直感を感じると、脈を触って、身の危険を察知したのかもしれない。

↑頭ではなく、身体を通じて、様々なものを察知していく。(Pic by LC)

2001年のニューヨークのテロや、2004年のマドリードの列車爆破テロ、2005年の福知山線の事故でも、なぜかよく分からない理由で、事故の直前に建物や列車を出た人たちの話を聞いたことがあります。

江戸時代、300キロ以上を1日で走った飛脚がいたとか、女性一人で300kgのお米を担ぐ「女丁持」がいたという話がありますが、昔の人たちは、現代人よりも何倍も機能的に身体を使っていたのかもしれない。

機能性という意味で考えれば、スポーツのような誰かがつくったルールに則って動く身体よりも、常日頃、ふりかかってくる様々な出来事にルールという枠組みを超えて、対応していける身体の方が明らかに機能的なのだろう。

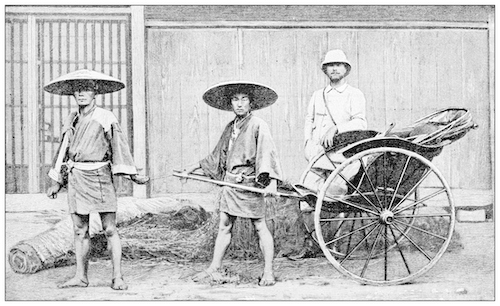

↑ルールに則って動く身体よりも、生活に則って動く身体。(Pic by LC)

常に危険と隣り合わせくらいの感覚で、自然の中で身体をつかって遊ぶことによって、本当の身体の動かし方というものを学んでいく。

身の危険を一切感じないジムで、どれだけトレーニングを重ねても、現代を「生き残るため」の身体は身につかないのかもしれない。

Note

1.甲野 善紀, 前野 隆司『古(いにしえ)の武術に学ぶ無意識のちから - 広大な潜在能力の世界にアクセスする“フロー”への入り口』ワニブックス、2019年

参考書籍

■桜井章一『金メダリストの条件』竹書房、2020年 ■甲野 善紀『古の武術から学ぶ 老境との向き合い方』山と溪谷社、2021年