image:L&C

最近では、お金を稼ぐよりも、貧しい人を助けたり、大きな社会問題を解決する社会事業家になりたいという若い人が、ものすごく増えていると言います。

では「世界で一番社会事業を行っているのは誰か?」と言われれば、それはビル・ゲイツであり、なぜ彼が世界一の社会事業家なのかと言えば、彼が世界で一番稼いでいるからなのでしょう。

また、ビル・ゲイツが運営する「ビル&メリンダ・ゲイツ財団」に一番貢献しているのは世界一稼いでいる投資家、ウォーレン・バフェット、若者で社会事業に一番熱心なのはシリコンバレーで最も稼いでいるマーク・ザッカーバーグ、東日本大震災で一番たくさんのお金を寄付したのは、日本で一番稼いでいる孫正義さんとユニクロの柳井正さんといったように、お金を稼ぐよりも、社会のためになりたいという若者の気持ちとは裏腹に、世の中に貢献するためにはやはりそれなりのお金が必要なようです。

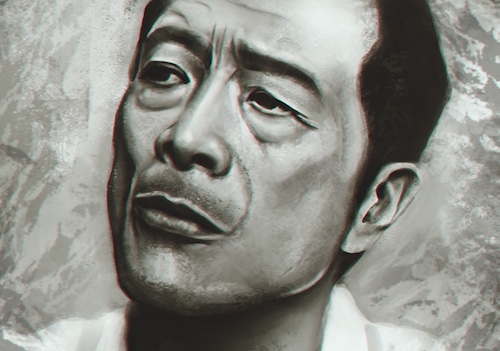

↑世界で一番社会貢献しているのは、世界で一番稼いでいるビル・ゲイツ。(イラスト:L&C)

クリエイターやなんちゃって社会事業家の人にとっては、「ビジネス」という言葉は吸血鬼にとってのニンニクみたいなものなのかもしれませんが、自分のスキルや想いを通じて社会に変化を起こそうとするのであれば、ビジネスやお金という概念は避けられないのでしょうし、そういった意味では、お金とはもはやただの通貨ではなく、自分や社会の「真実」を知るための道具なのだと言えるでしょう。

お金とセックスは様々な面で似ています。この両方は学校では教えてくれませんし、むしろ、全ての職業の中で、お金から一番遠い場所で活躍しているのは、一般の社会を経験せずに職についた「学校の先生」だと言えるのかもしれません。.jpg)

↑お金のセックスの本質は絶対に学校では教えてもらえない。

広島からお金持ちになりたい一心で上京し、1978年には長者番付歌手部門第1位になりながらも土地取引を巡り、34億円の借金を抱えて全額返済した矢沢永吉さんは以前、「素人社長会議」というトークショウで次のように述べていました。

「50(代)入って、50になってから、こうジワジワと自分というものが見えてきたんですね。それで、見えてきた時にいろんなことを思うんですよ。あっーー、あれだけ金がほしい、あの位置にいきたい、あの位置にいきたいと思ってたけど、本当は金じゃなかったんだなってことが言えるのね。」

「でも、よかったことがひとつあるの。最初からキレイごとで僕はね、金は大事なものですけど、すべてではありませんと、僕が20代、30代で言っていたら、僕はクソですよ。」

↑お金を手に入れて、初めて「本当はお金じゃなかったんだな」ってことが分かる。(イラスト:L&C)

また、矢沢さんはあるコンサートの打ち上げの時のことを次のように振り返っています。

「ビールをグッーと飲んだの。本当に美味しかったの。で、ちょっとカメラが回ってたから、ちょっとカメラに向かって。その時、取材か何かあったのかな。(中略) 僕、その時言ったの。こんな美味い、終わった後にビール飲めたら、ギャラ要らないって言ったわけ。」

「ギャラ要らないくらい美味いって言ったわけ。いやー、でも上手いもんだね。『でも、ギャラ頂戴』っていったわけ。何でかって言ったら、その頃から二足のワラジなんですねよ。アーティストの矢沢もいるけど、プロデューサー、経営者の矢沢も、もう一人いたんですね。でもギャラ頂戴って。制作費に金がかかるからって、これ名言だよね。」.jpg)

↑本当に楽しくてギャラ要らないぐらいだけど、ギャラ頂戴。制作費にお金がかかるから。(イラスト:L&C)

なんでも、日本人は集団の中で50%の人が本音とは反対のことを言う、つまりウソをつく民族だと言われており、企業でも本当の目的はお金を儲けることなのに、会議ではそれを言うことができず、ホリエモンみたいに「儲けます」と本性丸出しなことを堂々と言ってしまうと世間からは白い目で見られてしまうことでしょう。

現代のお金の哲学が生まれたのは徳川の時代で、当時は経済の知識がない殿様たちが収入をお米でもらって、そのお米をみんなに分配するという仕組みでしたが、実際、藩の財政の仕組みがどうなっているかを理解している人はほとんどいませんでしたし、しっかり「5000石」という額面通りの報酬をもらえていた藩など、全国に4つしかなかったのだと言います。

そういった極めて曖昧な金銭感覚の中で生きていると、「お金のためにやっているんじゃない」というプライドみたいなものがなければ生きていけなかったのかもしれません。.jpg)

↑現代の日本人のお金の感覚は江戸時代に形成された。

糸井重里さんはコピーライターの仕事に疲れ、自分の新しい居場所・遊び場がほしいと「ほぼ日」という会社を創業した経緯について、最初は商売のことを知らず稼がない会社をつくってしまい、考え方が甘かったことを認識しており、ほぼ日が上場して得る資金の使い道を「本当に飛び抜けてるやつを飼っておくだけの余裕が欲しい」と、経営者としての正直な意見を述べました。

考えてもみれば、とにかくいいものを作ればビジネスとして成立するという考えてを持っていた著名な経営者たちも必ずどこかのタイミングで自分の甘さに気づき、しっかり会社を管理できる人を雇ったりすることで何とか安定的なお金が入ってくる仕組みを構築しています。

本田宗一郎は技術は一流でしたが、お金はいつもどんぶり勘定で、何度も会社を潰しかけた経験から、ビジネス面で優れた藤沢武夫さんと手を組んでいますし、ビル・ゲイツにしても、マーク・ザッカーバーグにしても、あるタイミングで経営面を安定させるために、MBA(経営学修士)を持ったスティーブ・バルマーやシェリル・サンドバーグを雇い入れています。.jpg)

↑グーグルCEO「お金を稼ぐことは、僕らの仕事ではないけど、マネタイズする人は社内にしっかりいる。」(イラスト:L&C)

孫正義さんは2000年のネットバブルの頃、個人資産が1週間で1兆円ずつ増え、3日間だけビル・ゲイツを抜いて世界一のお金持ちになったそうですが、創業当初は福岡から東京に行くまでの新幹線代がなく、お客さんには「年末まで予定が埋まってしまっている」とごまかしていたそうです。

あのドナルド・トランプでさえ、ある時はビジネスが全く上手くいかず、4回の破産、一時は負債額が3500億円にまで増え、道端にいたホームレスを指差して、「借金がないホームレスの方が、オレなんかよりもよっぽど金持ちだ」と言ったといいますから、やはり「お金よりも◯◯」なんて言われる時代だからこそ、お金のことをもっと真剣に考えなければいけないのではないでしょうか。

「お金よりも◯◯」の本当の説得力が増すのは矢沢永吉さんが言う通り、50代ぐらいになってある程度のお金を持ってみて初めて、お金というもののありがたみを理解し、「ああ、やっぱり、本当に大切なものはお金じゃなかったのね」と言えた時なのかもしれません。

参考書籍■糸井重里・邱永漢「お金をちゃんと考えることから逃げまわっていたぼくらへ」PHP研究所、2011年 ■杉本貴司「孫正義 300年王国への野望」日本経済新聞出版社、2017年■ベン・タロン「夢とスランプを乗りこなせ――ぼくがクリエイターとして生きていく方法」英治出版、2016年 ■養老孟司・隈研吾「日本人はどう死ぬべきか?」日経BP社、2014年