All photos & illustration by Leading & Company

「本は紙で読んだほうがいいのか?」、それとも「iPadのようなデジタル・ディバイスで読んだ方がいいのか?」という議論は、2007年にキンドルが発売されて以来ずっと行われてきました。

もう若い人達からすれば、キンドルで本をワンクリックで購入し、その場で読み始めるというのは、当たり前の日常だと言えるでしょう。最近では、孫正義さんが「30年後には、紙の本は100%無くなる!」と断言。(1)

家具を販売するイケアでも、今後、紙の本を買う人が少なくなるだろうという懸念から、本以外の物も収納できるよう、販売している本棚のデザインを変更し始めているのだと言います。

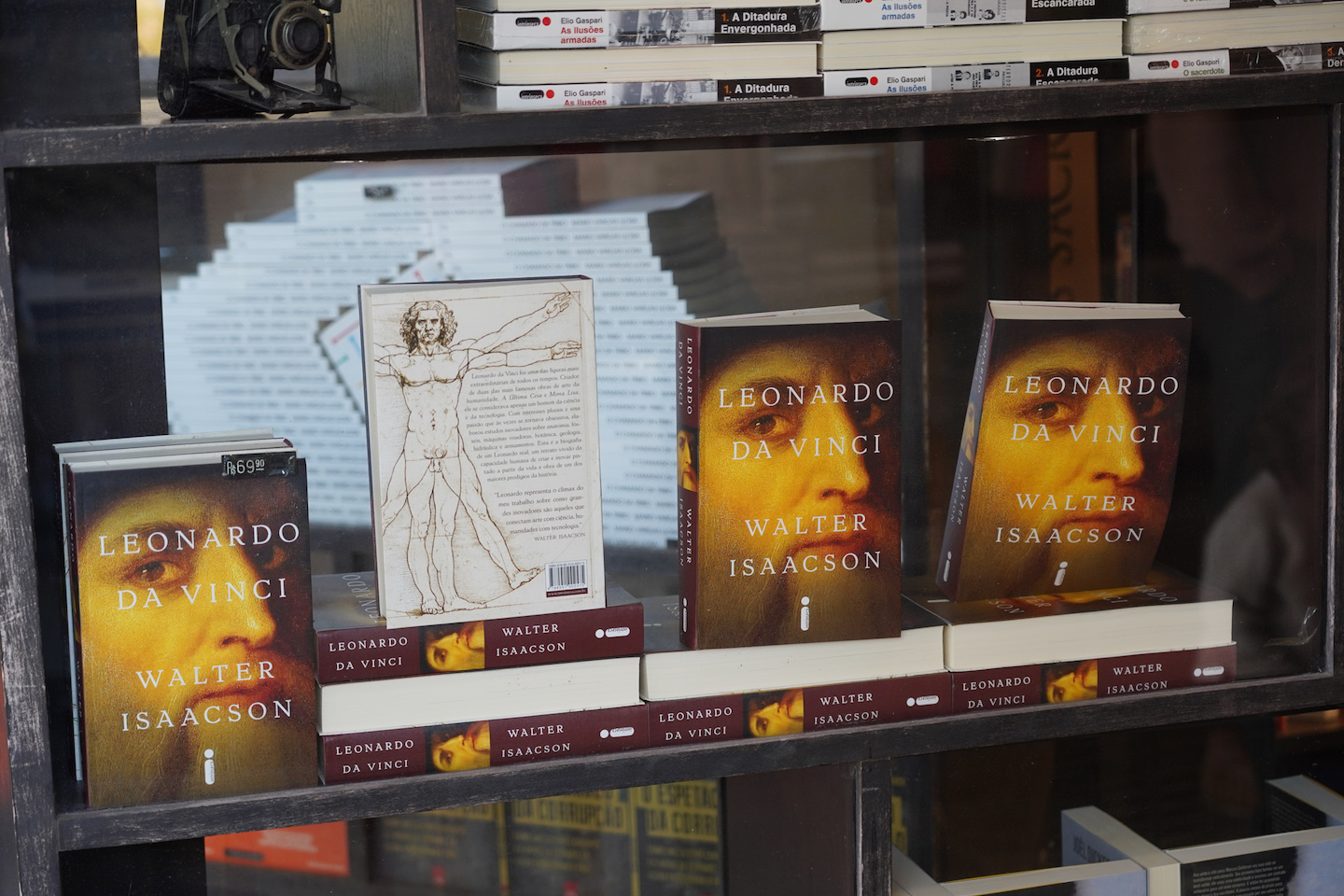

↑30年後には、紙の本は100%無くなる!

しかし、興味深いことに、デジタル書籍の市場がどんどん伸びているように感じている中で、実際に本をデジタル書籍で購入する人と言うのは、6人に一人ほどしかいません。(2)

2019年の米国の出版社のレポートによれば、出版社全体の収益が約2兆6000億円だったのに対し、紙の本の収益が約2兆2000億円ほどで、デジタルの本は2000億円ほどしかなく、紙の需要がまだ10倍以上高いことが分かります。

利便性が高いデジタルの本ではなく、紙の本を好む理由は、もちろん、人それぞれだと言えますが、様々な研究期間の調査を見ていくと、紙で読むほうが、内容を濃く深く理解できるということは間違いなさそうです。.jpg)

↑まだまだ、紙の本の需要の方が圧倒的に高い。

ノルウェーで行われた調査によれば、グループを2つに別け、一方のグループには紙で、もう一方のグループには電子書籍で同じ短編のミステリー小説を読んでもらいました。

結果、物語に対する感情的な反応は、両者とも大きな変化がなかったのに対して、物語の内容を時系列に並べるというクイズでは、電子書籍のグループの方が、正解率が圧倒的に低かったのだそうです。

また、アメリカのノースダコタ大学のバージニア・クリントン教授は過去の論文をさかのぼって、紙と電子書籍について研究を行いました。

クリントン教授の研究でも、紙でも、電子書籍でも、読むスピードはそれほど変わらないが、本の内容の理解度においては、紙の方が圧倒的に良く、本の内容を深く吸収したいのであれば、紙で読んだほうが効率的だと結論づけています。

↑紙で読んだ方が、確実に頭に残りやすい。

ビルゲイツも年間50冊ほど読む本は、すべて紙で、本の余白にメモを取り、著者と対談しながら読むことで、とにかく一冊の本を深く読み込んでいる。

やはり、電子書籍で読む場合は、スクリーンから出る光が目を疲れさせ、どんどん集中力を下げていってしまうのでしょう。

また、電子書籍で本を読むと、メールの返信やWEB検索など全く関係ないことを、読書をしながら同時に行ってしまう確率が高くなるという調査もあります。

大学生を対象にした調査では、67%がデジタルで本を読むと、読書とは関係ないことを同時に行ってしまうと述べており、紙で本を読む場合は、その割合が41%しかいませんでした。

特に子供は、集中力が低く、すぐに別のアプリなどを開いてしまいますから、紙で読ませる方が絶対に良いと言えるでしょう。

↑電子書籍だと、とにかく読書以外のことに時間を取られてしまう。

また、普段デジタル上でニュースやSNSを見る時は、当然、一字一句すべて熟読するわけではなく、流し読みをしてなんとなくの内容だけを理解しようとします。

すると、やはり精神的にデジタル上で本を読む時も、熟読するというマインドにはなかなかなれず、MRIを通じて、脳の活動を調べた調査では、紙で読んでいる時の方が、血流もよく、脳が活動的になっているのだそうです。

そう言った意味では、本を紙やデジタルなど、どのようなフォーマットで読むかは、どんな本を読むかと同じぐらい重要なことなのでしょうし、電子書籍が普及したことで、一冊の本を熟読するという文化が少しずつ消えていってしまっているのかもしれません。

近年、アメリカなどでは、大学の教科書がデジタルになる流れが加速していますが、紙はデジタルよりも頭をスローダウンさせ、より思考力を高くする効果もあるため、教科書のような深く読み込むものは、やはり紙の方が良いのだと言えます。.jpg)

↑紙の本は、頭をスローダウンさせ、思考力を高くする。

デジタルの反対は、アナログではなくて、フィジカル(物理的)です。ひと昔前であれば、多くの人は読書をすることが好きだから、本を購入したのかもしれません。

しかし、現在では、本を買う人と言うのは、物理的な本の匂いやページをめくる感触などが好きだから紙で本を購入するのでしょう。

劇場で映画を観るのと、DVDやネットフリックスで映画を観るのとでは、残る記憶が全然違ってくるように、本もどういったフォーマットで読むかによって、内容の理解度が全然変わってくるのです。

アマゾンはキンドルに対応しない出版社は、アルゴリズムを操作してプレッシャーをかけてきた。.jpg)

では、電子書籍には、まったく良い点がないかと言えば、もちろんそんなことはありません。

ハイライト機能や書籍内検索など、紙の書籍と比べて利便性が優れていることは言うまでもありませんが、むしろ重要なポイントは、紙の本とは正反対の考え方で、デジタル書籍においては、すべての本を一字一句すべて熟読する必要はないということです。

存在するお金の80%を、20%の人達が所有していたり、会社の売上の80%は優秀な20%の社員に生み出されていると言われるように、世の中で起こる多くの出来事にはこの「80:20の法則」が適合されると言われています。

つまり、この「80:20の法則」を読書というものに当てはめれば、仮に本が300ページあったとしても、本当に重要な部分は全体の20%ほど、約60ページほどしかないというわけです。.jpg)

↑300ページの本でも、本当に重要なページは60ページほどしかない。

新聞や雑誌を一字一句すべて熟読する人はいません。

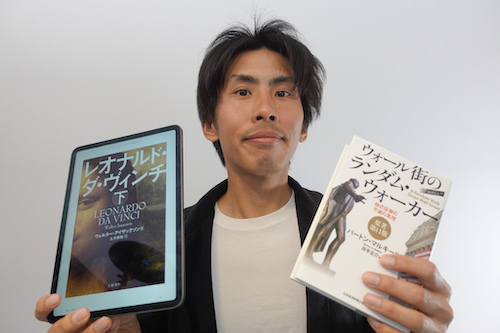

読書も同じように、新聞や雑誌感覚でサクッと読み、重要な20%の情報を取り出すだけの軽い本は電子書籍で、じっくり思考力を高めながら、内容を理解したい本は紙で読むといった感じて別けて読むことが大切になってくるのでしょう。

また、iPadなどのタブレットと紙の本の中間に位置するアマゾンの読書専用ディバス「キンドル 」は、通常のタブレットとは違うEインクもので文字を表示しているため、目も疲れにくく、ブルーライトで寝つきが悪くなることもありません。.jpg)

↑熟読する本は紙。流し読みは電子書籍。

そもそも、キンドルはiPadが発売されれば、アマゾンが持っている書籍の市場をアップルに全て持っていかれることを懸念して、アマゾンが独自で発売したディバスとも言われています。

そういった意味では、タップやスワイプなどの操作性はiPadなどと比べて、性能が低いですが、寝る前に本を読む時や、大量の本を一気に読まなければいけない時などには、キンドルは適したディバイスだと言えるでしょう。

したがって、本を熟読する時は紙で、流し読みする時はiPad、そして、寝る前に読む時には、キンドルを使うなど、しっかりと目的や時間によって使い分けることが、読書の質を上げる一番の秘訣だと言えます。

↑目的や時間帯によって、読書の仕方を変えていくことが大切。

孫正義さんが「30年後には、紙の本は100%無くなる!」と断言するように、今後は電子書籍の市場が拡大していくように思われがちですが、多くの人が熟読の重要性を再認識していることからも、紙の本の巻き返しがどんどん起こってくるのかもしれません。

アマゾンは物理的に本を売っている人の仕事を全部奪うつもりで、電子書籍の市場を拡大し、キンドルの対応を拒む出版社に対しては、アマゾン内の検索順位を落とすなどしてプレッシャーをかけてきました。

最終的に書店の多くがアマゾンに市場を奪われてしまったのです。

しかし、そんなアマゾンが最近では「Amazon Books」というリアル書店をオープンさせて、紙と電子書籍を融合させているところも非常に興味深いところです。

↑本屋を潰したアマゾンが、新しい本屋をオープンしていく。

紙の本の巻き返しが起こる中で、より質感やハードカバーなどの豪華さが価値を生み出すようになっていきます。

今後は、より紙で熟読する本と、電子書籍で流し読みする本というものが別れてくるのではないでしょうか。

ノート

■1.佐野眞一「あんぽん 孫正義伝」小学館、2014年 Kindle ■2.ナイジェル・シャドボルト/ロジャー・ハンプソン「デジタル・エイプ」クロスメディア・パブリッシング、 2018年 Kindle

その他に参考にした書籍

■マヌーシュ・ゾモロディ「退屈すれば脳はひらめく 7つのステップでスマホを手放す」NHK出版、2017年 ■小林 弘人「After GAFA 分散化する世界の未来地図」KADOKAWA、2020年 ■ブラッド・ストーン「ジェフ・ベゾス 果てなき野望-アマゾンを創った無敵の奇才経営者」日経BP、2014年 ■プレジデント社 企画編集部「Why Digital Matters?――“なぜ”デジタルなのか」プレジデント社、2018年